ここ最近、あなたの周りでがんに罹る人が増えていませんか?

ここ最近、あなたの周りでがんに罹る人が増えていませんか?

それもそのはず。

がんにかかる人は年々増えていて、2016年の癌統計予測では100万人に到達するだろうと言われています。

がんはもはや国民病ともいえるのです。

がんにならないためにはどうすればよいでしょう?そもそもがんになる原因って何だろう?

ここでは、がんになるメカニズムやがんにかかりやすい生活習慣と予防方法について解説します。

原因がわかればがん予防の対策もわかります。

SPONSERD LINK

■ 目次 ■

がんは日本人の死因第一位

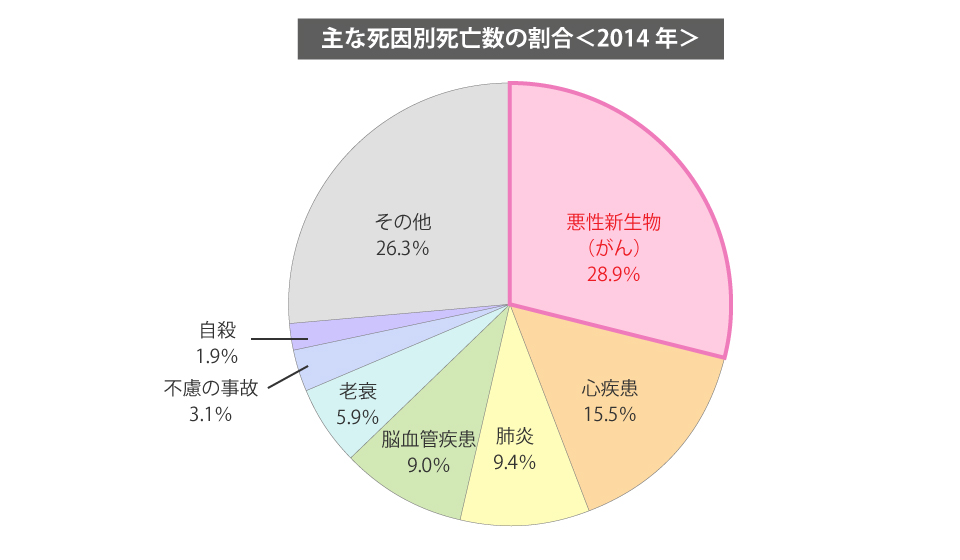

● 主な死因別死亡数の割合

出典:平成26年厚生労働省 人口動態統計月報年計の概況

平成26年の日本人の死因は、悪性新生物(がん)は28.9%で1位。

2位は15.5%で心疾患、3位は9.4%肺炎となっています。

がんの死亡率は約30年前に脳血管疾患(脳梗塞など脳の疾患の総称)を追い越して以来、死因の1位の座をキープし続けています。

がんによる死亡率は年々増加傾向にあり、男では65~69歳で、女では55~59歳でピークを迎えています。

2016年のがんの死亡数予測では374.000人と2015年の予測と比べると約3.000人多くなっています。

国民の2人にひとりががんにかかり、3人に1人ががんで亡くなる時代。

もはやがんは誰でもかかりうる「一般的な病気」なのです。

がんの原因は主に生活習慣や感染と考えられています。感染以外は日ごろの生活習慣に関わるものです。

がんで命を落とさないためには、暴飲暴食は控えて健康的な生活習慣を実践しつつ、がん検診や人間ドックで早期発見・治療する他はありません。

がんになるメカニズム

なぜがんになるのでしょうか?そのメカニズムを説明しますね。

人間の体をつくる細胞は約60兆個あるといわれています。

細胞は分かれたり増えたりを繰り返しながら成長します。成長しても古い細胞が死に、新しい細胞が生まれて分裂を繰り返します。これが細胞分裂です。

その細胞の機能をコントロールしているのが「遺伝子」。

しかし、加齢やストレス、生活習慣の乱れが原因で「遺伝子」が傷つくことがあります。

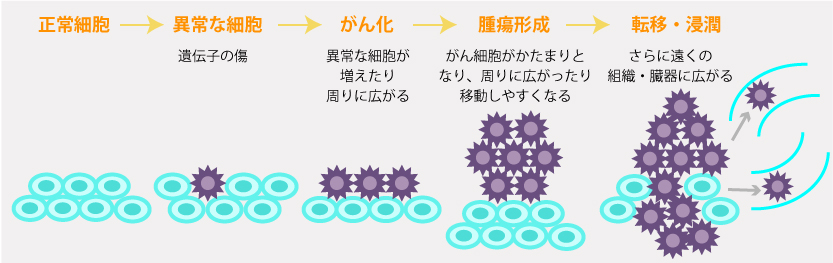

遺伝子が傷つくと異常な細胞が生まれて「がん遺伝子」に変化します。

つまり、細胞分裂のときに「遺伝子」が複製ミスを起こして「がん遺伝子」をつくりだしてしまうのです。

● がんになるメカニズム

⇒ がんの芽になる

通常であればこうした異常な細胞は自分で死んでいったり免疫力が働いて、がんの発症にはつながらないのですが、そうした体の機能がうまくいかずに異常な細胞だけが残ってしまう場合があります。

これががん細胞です。

しかも、驚くことにがん細胞は毎日3.000~5.000個の単位でつくられているのです!

でもがんになる人とならない人がいますよね?不思議ですよね?

私たちの体の中には「がん抑制遺伝子」が備わっていて、その働きによって異常な細胞は修復されます。

ところが、様々な原因でがん抑制遺伝子の機能や免疫力が低下するとがん細胞が増殖し、がんを発症します。

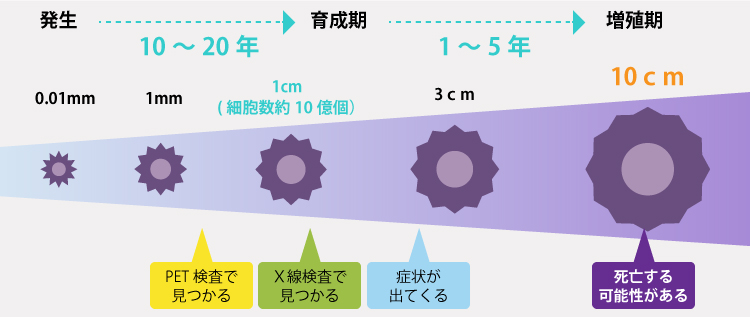

がんが1cmになるまでは数十年。がんが1.5cmになるのは数か月

がんはがんの種類や個人によって差はありますが、最初は十数年かけて10ミリ程度の大きさとゆっくり成長します。

10ミリを超えると、月単位で急激に増殖をはじめ、数か月で15ミリほどまで成長します。

さらに1~5年で30ミリ程度まで大きくなります。

● がん発生から症状が出るまでの期間

がんが怖いのは、がん細胞は亡くなるまでものすごいスピードで無制限に分裂と増殖を繰り返すこと!

異常な細胞である「がん遺伝子」のままであれば自分から死んでいくこともありますが、がん細胞になると減る事はなく、さらに増殖を繰り返します。

がん細胞の細胞分裂のスピードは、数日に1回。

これは、受精から誕生までの胎児の細胞ができるのと同じスピードです。

ちなみに成人の細胞分裂のスピードは数か月~数年に1回。比べるとがん細胞の増殖の速さがわかります。

10ミリのがんには約10億個のがん細胞があります。

10ミリのがんはX線検査で見つかるので、年に1回のがん検診は必ず受けて早期発見・早期治療をしましょうね!

SPONSERD LINK

がんになりやすい生活習慣とは?

がんになる原因は生活習慣と感染です。

感染以外はご自分の生活習慣を見直せば防ぐことはできます。

1996年米ハーバード大学がん予防センターが発表した論文によると、すべてのがんの原因の中で、喫煙・飲酒・食事・運動・職業・環境が占める割合は78%にのぼります。

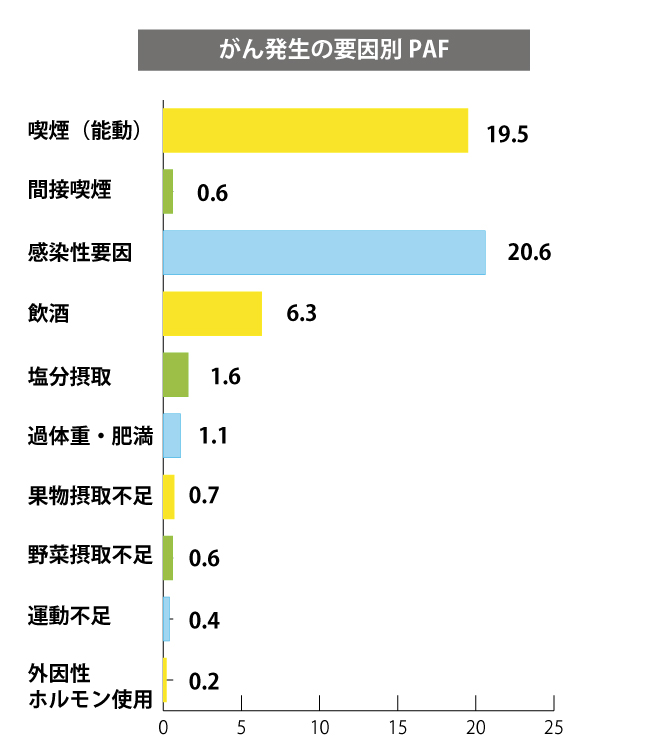

● がん発生の要因

出典:国立がん研究センター 日本におけるがんの原因

※PAF (population attributable fraction, 人口寄与割合)

がんの発生要因で一番高いのが感染性要因。次いで、喫煙、飲酒と続きます。

がんによって亡くなる人の死因では喫煙がトップで、感染性要因、飲酒と続きます。

やはりがんにかからないためには禁煙は必須と言えます。

ではがんになる人はどのような生活を送っているのでしょうか?

がんにかかりやすいリスク要因は次のとおりです。

リスク1 喫煙

たばこを吸う人は吸わない人と比べて、がんの死亡リスクが男性で約2倍、女性で約1.6倍高まります。

なりやすい癌は肺がん、口腔がん、咽頭がん、食道がん、胃がん、結腸がん、直腸がん、肝臓がん、膵臓がん、喉頭がんと他のリスク要因と比較してもずば抜けて高くなっています。

また、受動喫煙でも、肺がん(特に腺がんタイプ)や乳がんへのリスクが高くなります。

将来がんにかかりたくないのであれば、たばこは吸わない。これは鉄則です!

禁煙してからの期間が長くなるほどリスクは低くなります。

夫がタバコを吸う場合は禁煙を促し、その場からできるだけ離れることが望ましいでしょう。

たばこを吸っている人は禁煙をしましょう。吸わない人も他人のたばこの煙を避けましょう。

引用:国立がん研究センター社会と健康研究センター予防研究グループによる「日本人のためのがん予防法」

リスク2 飲酒

お酒を大量に摂取すると、がんのリスクが高くなります。

1日あたりの平均アルコール摂取量が、純エタノール量で23g未満の人に比べ、46g以上の場合で40%程度、69g以上で60%程度、がんになるリスクが高くなります。

飲酒と関連のあるがんは、大腸がん、口腔がん、咽頭がん、食道がん、結腸がん、直腸がん、肝臓がん、女性の場合乳がんのリスクが高くなります。

女性のほうが男性よりも体質的に飲酒の影響を受けやすく、男性より少ない量でがんになるリスクが高くなるとも言われています。

1日あたりアルコール量に換算して約23g程度まで。

日本酒・・・1合

ビール・・・大瓶1本

焼酎や泡盛・・・1合の2/3

ウイスキーやブランデー・・・ダブル1杯

ワインならボトル1/3程度

飲まない人、飲めない人は無理に飲まないようにしましょう

引用:国立がん研究センター社会と健康研究センター予防研究グループによる「日本人のためのがん予防法」

リスク3 食生活の乱れ

塩分の摂りすぎ、野菜や果物などの食物繊維の摂取不足と乱れた食生活を続けた結果、ミネラルバランスが崩れ、代謝異常を起こして発がんにつながると考えられています。

野菜や果物を摂らない生活を続けると、体の中のカリウムが不足したり、酵素の一種であるマグネシウムなどの微量ミネラル不足を招くことになり、食道がんや胃がんのリスクを高めることになります。

塩分を摂りすぎると、ナトリウムが多くなりナトリウムとカリウムのバランスが崩れ、男女ともに胃がんのリスクが高くなります。

- 塩蔵食品、食塩の摂取は最小限にする。

食塩は1日あたり男性8.0g未満、女性7.0g未満、特に、高塩分食品(例えば塩辛、練りうになど)は週に1回未満に控えましょう。 - 野菜や果物不足にならない。

- 飲食物を熱い状態でとらない。

引用:国立がん研究センター社会と健康研究センター予防研究グループによる「日本人のためのがん予防法」

リスク4 痩せすぎ・太りすぎ

非常に痩せている人は将来がんのリスクが高くなることがわかっています。

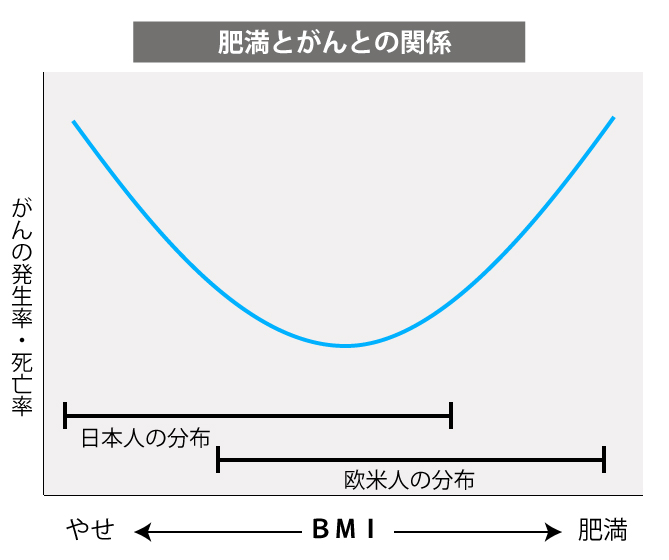

国立がん研究センターの肥満度(BMI)とがん全体の発生率との関係について調べた調査結果 によると、身長と体重から肥満度(BMI:体重(kg)÷身長(m)2)を算出し、男性ではBMIが21未満やせている人と30以上の非常に太っている人でがんの発生率が高くなるU字型の傾向がみられました。

● 肥満とがんとの関係

参照:国立がん研究センター 肥満度(BMI)とがん全体の発生率との関係について

近年では肥満が体に及ぼす影響ばかりが強調されますが、日本人は欧米人に比べると比較的やせているので、肥満のみではなく、痩せている人の健康の影響も考える必要はあります。

だからといって太りすぎもがんの発症リスクは高くなります。

BMIと部位別のがんの発生リスクについての結果をみてみると、

大腸がんは男性ではBMIが27を超えると、BMI25未満の人に比べて大腸がん発生のリスクが高まることがわかりました。

前立腺がんは男性ではBMIが27を超えると、BMI25未満の人に比べて大腸がん発生のリスクが高まることがわかりました。

乳がんは、閉経後の肥満の人が乳がんの発生リスクが高まることがわかりました。

BMIが30以上のグループは19未満のグループより乳がんの発生のリスクが2.3倍高いという結果になっています。

これらの結果から特に中年期以降の人は、男性ではBMIを21以上27未満を、女性では19以上25未満を維持することがすすめられます。

中高年期男性のBMI(Body Mass Index 肥満度)で21~27、中高年期女性では21~25です。この範囲内になるように体重を管理しましょう。

BMIの求め方 BMI値 = 体重(kg)/身長(m)2

歩行またはそれと同等以上の強度の身体活動を1日60分行いましょう。また、息がはずみ汗をかく程度の運動は1週間に60分程度行いましょう。

引用:国立がん研究センター社会と健康研究センター予防研究グループによる「日本人のためのがん予防法」

リスク5 ストレス

がん細胞は毎日何千個と生まれているのにもかかわらず発がんを免れているのは、免疫力とがん抑制遺伝子などの私たちの体に備わっている防御機能のおかげです。

ストレスを溜めこみやすい思考の人は、ストレスが限界を超えるとがん抑制遺伝子がフリーズしてしまい、がんの増殖に拍車がかかります。

長期的にストレスにさらされていると血流の低下、免疫力に低下につながり、がんになる確率が上がります。

新潟大学大学院・安保徹教授は、

「ストレスによって低酸素・低体温の状態が日常化したとき、体の細胞がガン化して生まれる」

と唱えています。

がん細胞は、酸素が少なく、温度が低い環境を好みます。ストレスがかかっている時はとかく呼吸が浅くなります。

がんにならないためには心のケアが重要です。

あなたは何をしているとき幸せを感じますか?

自分が心地よいなと思える趣味や、お友達とのおしゃべりなど、普段からストレスを発散してためこまないよう心がけましょう。

いろはママ

いろはママ私が乳がんになった原因で思い当たるのが、スケジュール帳を埋めないと気が済まないくらい、用事を詰め込んでいたこと。

常にストレスフルで呼吸は浅めでした。~せねば的な考え方で塩分が濃い食事が好みでした。

ママ世代は仕事に家事にPTAなどやらなきゃいけないタスクだらけ。

だからなるべく用事を厳選してスケジュールを空けて、ゆったりとした生活が大事なんだと痛感しました。

リスク6 感染性要因

感染性要因とは細菌やウイルスによるものです。

細菌にはピロリ菌が、ウイルスにはB型・C型肝炎ウイルス・ヒト・パピローマ・ウイルス(HPV)などがあります。

ピロリ菌とは、胃の粘膜に住み着く細菌です。子供のころに感染し、一度感染すると多くの場合、除菌しない限り胃の中に棲み続けます。

ピロリ菌が長期間胃の中に居座り続けると、胃の粘膜がうすく痩せ萎縮が起こり、胃がんを引き起こしやすくなります。

ヒト・パピローマ・ウイルス(HPV)は、性交渉で子宮の入り口の子宮頚部の細胞に感染し、細胞を子宮頸がんに変化させてしまうウイルスです。

HPVウイルスの持続的な感染に喫煙やストレスなどが加わることで、子宮頸がんの発症リスクが高まると考えられています。

B型肝炎ウイルス(HBV)・C型肝炎ウイルス(HCV)は、これらに感染した人の約10~15%の人が慢性肝炎を発症します。

しかし自覚症状がないためそのまま放置しておくと、肝硬変、肝がんへと進展していくので注意が必要です。

これらのウイルスを見つけるには検査以外にはありません。

定期的に検査を受けることによってがんリスクを減らしましょう。

地域の保健所や医療機関で、1度は肝炎ウイルスの検査を受けましょう。感染している場合は専門医に相談しましょう。最近は有効な抗ウィルス薬が多く使用されています。

機会があればピロリ菌の検査を受けましょう。

感染している場合は禁煙する、塩や高塩分食品のとりすぎに注意する、野菜・果物が不足しないようにするなどの胃がんに関係の深い生活習慣に注意し、定期的に胃の検診を受けるとともに、症状や胃の詳しい検査を基に主治医に相談しましょう。

内服薬による除菌治療が可能です。

引用:国立がん研究センター社会と健康研究センター予防研究グループによる「日本人のためのがん予防法」

まとめ

がんの原因

このようにがんの原因は、乱れた生活と食生活、そしてストレスによるものが大きいということがわかります。

しかし日本人のがんの半分以上は原因がわからないままです。

大切なのは、食事を中心とした生活習慣の改善をすすめながら、同時に心のケアに取り組むこと。

ストレスを溜めない考え方と健康的な体づくりを実践し、免疫力をつけがん細胞を退治しちゃいましょう!

がん細胞は1cmの大きさになるまでは十数年かかりますが、1.5cmになるのはたったの数か月と脅威のスピードで増殖します。

1年に1回のがん検診は必ず受けましょうね。

SPONSERD LINK

監修者紹介

医療法人花仁会 秩父病院 外科部長

大野哲郎先生

専門は消化器・一般外科。平成12年群馬大学卒。医学博士。米国外科学会フェロー(FACS)。群馬大学大学院助教等を経て、平成25年に故郷である秩父市に戻り、秩父病院に赴任。腹腔鏡手術、上部下部内視鏡検査、早期癌に対する内視鏡治療、各種抗がん剤治療等に力を入れ、地域病院においても最新かつ最良な医療を提供できるよう日々努力を続けている。

参考文献・サイト

- 国立がん研究センター予防研究グループ 「日本におえるがんの原因」

- 国立がん研究センターがん情報サービス 「喫煙」とがん

- 国立がん研究センター予防研究グループ 肥満度(BMI)とがん全体の発生率との関係について

- 日本医師会「B型肝炎について」

- 協会けんぽ健康サポート「肥満・やせすぎとがん」

- ピロリ菌のお話.jp「ピロリ菌って何者?」

- がんが自然に消えていくセルフケア ―毎日の生活で簡単にできる20の実践法 野本篤志著

Facebook・スポンサーリンク