あなたは、なにかのきっかけでがん検診を受けようとこのページに訪問してくださったのだと思います。

あなたは、なにかのきっかけでがん検診を受けようとこのページに訪問してくださったのだと思います。

がん検診を受けるきっかけは何でもいいと思うのです。

例えばあなたが好きな芸能人や身内や知り合いがガンに罹ったから、最近どうも体の調子が良くない気がする・・・などなど。

そう、きっかけがないとなかなか病院まで足を運ぶなんてことはできないものなのです。

きっかけってとても大事なんです。

今回はがん検診の内容や受診年齢、がん検診でがんがどのくらい見つかっているのかなどをお話していきます。

SPONSERD LINK

■ 目次 ■

がん検診の目的とは?

がん検診は市区町村やお勤めの会社が団体で受けるなどの集団で受ける「対策型検診」と、個人で受ける人間ドックなどのような「任意型検診」があります。

対策型検診の主な目的は、厚生労働省の指針によると、

「がんが進行していない初期の段階で発見し、適切な治療を行うことでがんによる死亡を減少させるため」

とされており、ある集団全体の死亡率を下げるために行われるものと定義されています。

対策型検診は、任意型検診と比べると安価で、自己負担額が無料か少額で済みます。

一方、人間ドックを代表とする「任意型検診」は、現在の健康状態を明らかにし、健康異常に対する早期発見と健康保持が目的で、明確な定義はなく、検査項目が多くより総合的に精密な検査を受けたい方が任意で受診します。

検診の目的は会社が加入する健保組合の健康診断も同様ですが、健康診断は法律で必要な項目が定められており、かつ検査項目は限られています。

がん検診はむやみに受診しなくても国が推奨している年代・検診頻度を守れば十分です。

自治体のがん検診では受診する年齢や頻度が定められています。

がん検診の対象になっているのはがんの好発年齢がはっきりしていて、早期発見によって治療が可能ながんであり、それぞれのがんの進行速度を考えて命に影響がないようにチェックすることが主な目的としています。

子宮頸がん検診以外は若い年代から検診を開始したり頻度を増やしたりしないのはそのためです。

がん検診でがんが見つかる人の割合は?

厚生労働省発表の「平成24年がん検診受診者数・要精検者数・がん発見数」の統計によると、胃がん、肺がん、大腸がん、子宮がん、乳がんで要検査判定を受けた方は受診者の10%以下、さらにがん判定を受けた方は受診者の1%にも満たない数でした。

● 平成24年がん検診受診者数・要精検者数・がん発見数

| 受診者数 | 要精密検査者数 | 要精検率 | がん発見者数 | がん発見率 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 胃がん | 2,426,903 | 196,169 | 8.08% | 2,553 | 0.11% |

| 肺がん | 3,984,878 | 78,727 | 1.98% | 1,519 | 0.04% |

| 大腸がん | 4,714,042 | 292,878 | 6.21% | 8,719 | 0.18% |

| 子宮がん | 4,021,402 | 81,764 | 2.03% | 3,079 | 0.08% | 乳がん | 2,030,258 | 176,584 | 8.70% | 6,477 | 0.32% |

出典:厚生労働省 「平成24年がん検診受診者数・要精検者数・がん発見数」

さらに、上記の5つのがん検診の「要精密検査者」の中からがんが発見された人の割合は約2.7%でした。

がん検診を受けたくない理由として「悪い結果だったらどうしよう・・・」「本当の自分の体の状態を知るのが怖い」という声もありますが、実際データで見てみるとがんが見つかる確率はかなり低いということがわかります。

一次検査で「異常あり」と判定されても、全ての方にがんが見つかるというわけではないということがおわかりいただけると思います。

しかし、この中でもがんが潜んでいる方はいるので、「異常あり」と判定されたら必ず精密検査は受けましょう。

実際、大腸がん検診で約30%、乳がん検診で約10%の人が精密検査を受けずに済ませてしまっています。

「自覚症状は出てないし、検査が面倒くさい」と精密検査を受けずにそのまま過ごしていたら病状が進んでいた・・・では遅いのです。

がんのタイプによって予後はまちまちですが、ステージが進むにつれ5年後10年後の生存率は低くなります。

自覚症状がないうちに発見することがなによりも大事なのです。

いろはママ

いろはママ私は乳がん検診で乳房内にいびつな石灰化が見つかりました。

医師から「普通なら経過観察だけど、精密検査受けてもいいしどうする?」と言われて、妙に気になるので精密検査を受けました。

結果、ステージ0の超早期がんが見つかりました。あの時経過観察を選んでいたら今頃は・・・。やはり精密検査を受けてよかったって思います。

市区町村のがん検診(対策型検診)の流れと内容

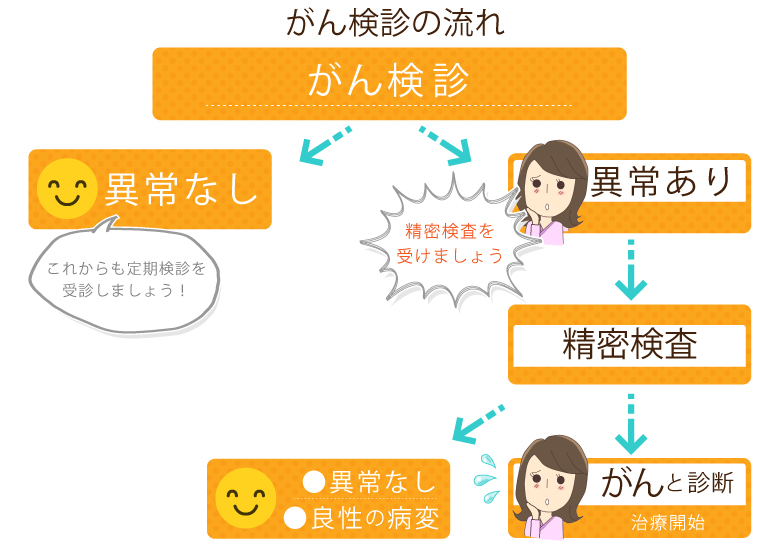

対策型検診のがん検診の流れは以下の通りです。

● 対策型検診のがん検診の流れ

がん検診は、一次検診、精密検査、がん確定、治療という流れで進んでいきます。

一次検診では健康な人とがんの疑いのある人を見極めてふるい分けがされます(これをスクリーニングといいます)

一次検診で「異常あり」という診断が下されたら、精密検査を受けてください。

もし、精密検査でがんと診断された場合は、必要に応じて治療へ進むことになります。

市区町村のがん検診の内容・対象年齢・受診間隔は?

厚生労働省が定めるがん検診の部位と検査項目は以下の通りです。

● 指針で定めるがん検診の内容

| 種類 | 検査項目 | 対象者 | 受診間隔 |

|---|---|---|---|

| 胃がん検診 | 問診に加え、胃部X線検査又胃内視鏡検査のいずれか | 50歳以上 ※当分の間胃部X線検査については40歳以上に対し実施可 |

2年に1回 ※当分の間胃部X線検査については年1回実施可 |

| 子宮頸がん検診 | 問診、視診、子宮頚部の細胞診及び内診 | 20歳以上 | 2年に1回 |

| 肺がん検診 | 質問(問診)、胸部X線検査及び喀痰細胞診 | 40歳以上 | 年1回 |

| 乳がん検診 | 問診及び乳房X線検査(マンモグラフィ)※視診、触診は推奨しない | 40歳以上 | 2年に1回 |

| 大腸がん検診 | 問診及び便潜血検査 | 40歳以上 | 年1回 |

肺がん検診、大腸がん検診は40歳以上の男女を対象とし、受診間隔は年1回。

乳がん検診は40歳以上の女性を対象とし、受診間隔は2年に1回。

子宮がん検診は20歳以上の女性を対象。受診間隔は2年に1回となっています。

胃がん検診は50歳以上の男女を対象とし、受診間隔は2年に1回となっていますが、胃部X線検査に関してはは当分の間40歳以上年1回実施可能となっています。

検査内容は市区町村によって異なります。お住まいの市区町村の窓口までお問い合わせください。

市区町村のがん検診の結果はいつごろ出る?

検診後3~4週間後に結果がでます。

市区町村のがん検診を受けるには?

お住まいの市区町村からがん検診の案内が郵送で届きます。

もしくは市区町村のホームページや広報誌で情報を公開しています。

● 参考ページ

知っておきたいがん検診|「各自治体のがん検診窓口/都道府県別」

市区町村のがん検診の場合、大病院でない限り5つのがん検診が一度にできる医療機関が少ないのがデメリット。

女性の場合、子宮頸がん検診は産婦人科もしくは婦人科で検診を行うため、2か所以上の医療機関で受診することが一般的です。

人間ドックのがん検診(任意型検診)の流れと内容

人間ドックの場合、受診する人の年齢・受診間隔の制限はありません。

受けられる検査は実に様々です。

人間ドックで受けられる主ながん検診と検査内容の一例は次の通りです。

| 検診項目 | |

|---|---|

| 胃がん | 胃X線デジタル撮影 |

| 大腸がん | 便潜血検査(2日法) |

| ピロリ菌 | 血液検査 |

| ペプシノゲン | 血液検査 |

| 肺がん | 胸部X線デジタル撮影・胸部単純CT撮影・喀痰細胞診 |

| 子宮がん | 子宮頚部・子宮体部・経膣 |

| 乳がん | 視触診+マンモグラフィ(1方向)+超音波 |

| 骨塩定量検査 | 超音波及びエックス線 |

| 前立腺(PSA)検査 | 血液検査 |

| 肝炎ウイルス検査 | 血液検査、HBS抗原検査(B型)、HCV抗体検査(C型) |

参照:女医100人に聞いた! 女性の病気がわかる本 (TJMOOK ふくろうBOOKS)

人間ドックのがん検診の結果はいつごろ出る?

すべての結果が出そろうのは検査後1~2週間かかるのが一般的です。郵送か医療機関で直接医師と面談の上、結果を説明してくれる施設もあります。

人間ドックのがん検診を受けるには?

医療機関に直接予約を入れてください。

多彩なオプションの中から必要な検査を選べますよ!

その他がん検診

市区町村のがん検診や人間ドック以外のがん検診では、全身のがんが一度に調べられる「PET検査」や、指先のほんのわずかな血液をとるだけでがんのリスクをチェックできる「血液検査キット」があります。

ただし血液検査キットはあくまでもスクリーニング検査です。

血液検査キットで病名の特定まで完全に行うことはできないのでご注意ください。

まとめ

がん検診について

あくまでもがん検診は「健康な人」を対象とした検診です。

健康な人はがん検診を受け、自覚症状がある人は医療機関での受診をおすすめします。

なるべく費用をかけたくないのであれば自治体のがん検診を。

がん家系であったり、がん・心筋梗塞・脳卒中といった3大疾病も併せてチェックしたいのであれば人間ドックがおすすめです。

SPONSERD LINK

監修者紹介

医療法人花仁会 秩父病院 外科部長

大野哲郎先生

専門は消化器・一般外科。平成12年群馬大学卒。医学博士。米国外科学会フェロー(FACS)。群馬大学大学院助教等を経て、平成25年に故郷である秩父市に戻り、秩父病院に赴任。腹腔鏡手術、上部下部内視鏡検査、早期癌に対する内視鏡治療、各種抗がん剤治療等に力を入れ、地域病院においても最新かつ最良な医療を提供できるよう日々努力を続けている。

参考文献・サイト

Facebook・スポンサーリンク

再検査を受けなかった人の中でも一定の割合でがんが潜んでいます。

精密検査は必ず受けてくださいね。